Im Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg erklärt Daniel Hellmann im Gespräch mit Sabine Schmidt-Peter was Parteien sind, welche Funktion sie haben und was das Parteiensystem in Deutschland ausmacht.

Die Beteiligung der Mitgliederbasis bei wichtigen innerparteilichen Entscheidungen ist seit einigen Jahren ein zunehmender Trend in Deutschland. Insbesondere die Mitgliederbefragung im Nachgang von Koalitionsverhandlungen sorgt dabei jedoch immer wieder auch für kritische Töne. Danny Schindler und Oliver Kannenberg analysieren in ihrem Beitrag den empirischen Trend, die zugrundeliegende Handlungslogik sowie die Auswirkungen für Koalitionsregierungen.

Wie hierarchisch oder partizipationsfreundlich ist der Willensbildungsprozess in Fraktionen angelegt? Dieser Frage sind Danny Schindler und Oliver Kannenberg in einer international vergleichenden Studie zu Fraktionsgeschäftsordnungen nachgegangen.

Never change a running system? In seinem Essay sieht Kevin Settles KI-Systeme in Parlamenten als Teil eines demokratischen „Betriebssystems“, das Verfahren stabilisiert und Informationskomplexität verarbeitet. Digitale Infrastrukturen erhöhen damit die Belastbarkeit parlamentarischer Demokratien, rücken aber zugleich die Spannung zwischen effizienter Verfahrensteuerung und offener demokratischer Aushandlung in den Vordergrund.

Was passiert eigentlich, wenn eine Petition im Bundestag eingereicht wird? Wie wird entschieden, welche Anliegen im Bundestag behandelt werden, und welche Rolle spielt der Petitionsausschuss dabei? In dieser Folge des Zwischenruf-Podcasts sprechen wir darüber, wie Petitionen funktionieren, welche Wirkung sie entfalten können und wie sie das Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Parlament prägen. Zu Gast sind Angelika Pendzich-von Winter, ehemalige Leitern der Unterabteilung Petitionen und Eingaben beim Bundestag sowie die Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer, Obfrau für die Grünen im Petitionsausschuss und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen parlamentarischer Petitionsarbeit von der ersten Unterschrift bis zur möglichen Gesetzesänderung und diskutieren, welche Chancen und Herausforderungen in diesem besonderen Instrument der Bürgerbeteiligung liegen.

Das Thema Rente(npaket) wird die Regierung wohl die gesamte Wahlperiode begleiten. Über die Rolle, die dabei dem Koalitionsausschuss zukommt, und politische Führung als Kompromissmanagement hat Danny Schindler mit dem NDR gesprochen.

Die Bürgerinnen und Bürger Kroatiens wurden innerhalb von 13 Monaten gleich zu vier verschiedenen Wahlen aufgerufen. Über die erstaunliche Stabilität der Parteienlandschaft bei gleichzeitiger Dominanz zweier „starker Männer“ schreibt Oliver Kannenberg in seinem Beitrag für die Südosteuropa Mitteilungen

Institutionelle Einflusschancen für die Opposition können helfen, autoritär-populistischen Regierungsparteien entgegenzutreten. In den Händen einer autoritär-populistischen Opposition können sie hingegen genutzt werden, um liberale Institutionen und die Parlamentsarbeit verächtlich zu machen. Danny Schindler erörtert das daraus entstehende Spannungsfeld als unvermeidbare Konsequenz jeder Demokratie, die institutionelle Rechte ohne Kenntnis der zukünftigen Positionsinhaber verteilt.

Beim Bürgerentscheid zur Olympia-Bewerbung Münchens beteiligten sich knapp 40 Prozent der Wahlberechtigten – für Bürgerentscheide ist das eine beachtliche Beteiligungsrate, meint Daniel Hellmann im Interview mit BR24. Grund dafür ist u.a., dass die Stadt parallel zur Wahlbenachrichtigung direkt die Briefwahlunterlagen versendet hat.

Mit einem Mandat ist es gewissermaßen wie mit einer Schwangerschaft – man weiß vorher nicht wirklich worauf man sich einlässt. Umso schwieriger ist es, wenn beides zusammen gestemmt wird, denn Abgeordnete sind keine klassischen Arbeitnehmer. Es gibt keine Elternzeit, keine geregelten Arbeitszeiten, meist lange Dienstwege und viele weitere kleinere und größere Probleme. Nachdem zuletzt mit Hannah Steinmüller (MdB, Grüne) und ihrem Sohn erstmals ein Baby mit am Rednerpult des Deutschen Bundestags war und Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin elternfreundliche Reformen der Parlamentsarbeit angekündigt hat, ist Bewegung in das Thema gekommen.

Wie lässt sich sicherstellen, dass Wahlen fair und transparent ablaufen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Tagung „Wahlorganisation zählt!“, die im September in Kiel stattfand. Forschende und Praktiker*innen diskutierten über aktuelle Herausforderungen wie Politisierung, Desinformation und den zunehmenden öffentlichen Druck auf Wahlorgane. Daniel Hellmann fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und kommt zu dem Fazit, dass es keine einheitliche Lösung gibt, der Blick in andere Länder aber wertvolle Impulse für eine resiliente Wahlorganisation liefern kann.

Die Koalitionsverhandlungen nach der österreichischen Nationalratswahl 2024 entwickelten sich zur längsten Regierungsbildung der Zweiten Republik und führten erstmals seit 1949 zu einer übergroßen Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Oliver Kannenberg zeichnet die drei Koalitionsverhandlung chronologisch nach und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die informellen Praktiken, parteipolitischen Blockaden und die verfassungsrechtlichen Spielräume.

Warum richten Abgeordnete in einigen Ländern ihre Fragen nicht an den zuständigen Minister, sondern an den Premierminister? In dem Podcast „Parliament Matters“ der Hansard Society spricht Dr. Ruxandra Serban (UCL) über ihre gemeinsame Forschung mit Calixte Bloquet zu den Experimenten der französischen Nationalversammlung mit Fragen an den Premierminister sowie über ihre Arbeit zu Kanada, Australien, Irland und dem Vereinigten Königreich.

Zum Thema „Öffentliches Recht und Opposition“ hat Danny Schindler zusammen mit Amal Sethi (University of Leicester) und Michael Riegner (Universität Erfurt) ein Special Issue der Zeitschrift Verfassung und Recht in Übersee/World Comparative Law (Open Access) herausgegeben. Mit Beiträgen u.a. zu China, Marokko, Pakistan und Südafrika beleuchtet der Band, wie rechtliche Regelungen die Mitwirkungsmöglichkeiten der Opposition beeinflussen.

Im 18. IParl-Blickpunkt untersucht Oliver Kannenberg welche Gremien im Deutschen Bundestag die (Vor-)Auswahl der Bundestagspräsidentinnen und -präsidenten treffen und welche Kriterien dabei im Zeitverlauf vermehrt oder auch schwächer berücksichtigt wurden.

Danny Schindlers Studie erörtert mögliche Gründe für die Konstitutionalisierung parlamentarischer Minderheitenrechte und welche Variationsbreite oppositioneller Mitwirkung konzeptionell und empirisch besteht.

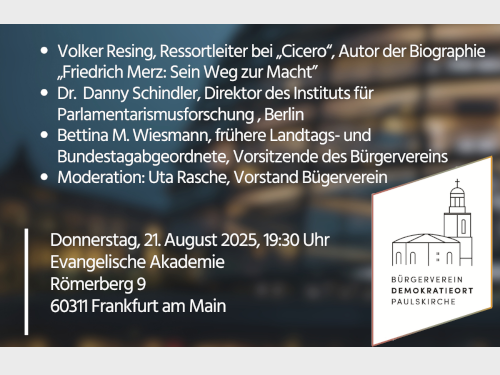

In der Reihe „Nachdenken über Demokratie“ widmet sich der Bürgerverein Demokratieort Paulskirche e.V. am 21. August in der Evangelischen Akademie am Römerberg (Frankfurt am Main) der Frage: Welches Personal für unsere Demokratie? In der Podiumsdiskussion debattiert Danny Schindler dazu mit Volker Rissing (Ressortleiter „Berliner Republik” des Magazins Cicero) und Bettina M. Wiesmann (ehem. MdB und MdL in Hessen).

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.